2月最初の午(うま)の日(2020年は2月9日)。

本来は、農作業が始まる旧暦の2月に行われていました。

711年(和銅4年・奈良時代)のこの日に、稲荷社の本社である京都の伏見稲荷大社に稲荷大神が鎮座されたといわれています。

この日をしのび、伏見稲荷大社をはじめ、愛知の豊川稲荷や佐賀の祐徳稲荷神社など、全国の稲荷神社で盛大にお祭り(初午大祭)が行われます。

また、立春を迎える2月の最初の午の日は、一年のうちで最も運気の高まる日とされています。

※「午(うま)」は方位の南を示し、時間は正午を表わします。この時間は太陽が最も高く上がり、一日のうちで陽光の力が最も強まる時といわれています。

稲荷大神のお使いとされているのがきつねです。初午の日には、その好物といわれている油揚げやお団子などをお供えします。

餅まきが行われる地域もあります。

日本の行事・暦より

※八代には「古麓稲荷神社」という神社があり場所は 熊本県八代市古麓町351

創立年代は不明だが、古麓城(当時の八代城)の鎮守として、名和氏あるいは相良氏によって勧請されたと伝えられる。春光寺落成時に、山頂より現在地に移された。高台にあるため、球磨川や八代平野を一望でき、景勝地として知られる。

針供養(はりくよう)は、縫い針を供養する目的で、2月8日または12月8日に行われる行事である。

この日は裁縫を休んで、古い錆びた針や折れた針など使えなくなった縫い針を集めて社寺に納めたり、豆腐やこんにゃくなどの柔らかいものに刺したりして供養をする。

各地の社寺で行われているが、主に淡島神社または淡島神を祀る堂がある寺院で行われる。東京都江東区にある浅草寺境内の淡島堂、和歌山県和歌山市の淡嶋神社などが有名である。

2月8日は「御事始め」の日であり、農作業や裁縫は休み、それから一年の作業が始まる。12月8日は「御事納め」の日で、農作業など一年の作業が終わる。

針供養の日付は、一般的には2月8日であるが、関西地方や九州地方では12月8日が一般的で、また、寺や神社によって日付が異なる場合がある。

鉄の針が大量生産されるようになったのは室町時代のことであり、和歌山の淡島信仰と結びついた針供養の風習が、各地をまわる淡島願人(あわしまがんにん)を通じて日本全国に広まったのは江戸時代中期以降のことである。

雑学ネタ帳より

調べてみますと八代にも淡島神社はあります。

高島町の高島公園そばに淡島神社があります。

八代連絡帳より

この日は裁縫を休んで、古い錆びた針や折れた針など使えなくなった縫い針を集めて社寺に納めたり、豆腐やこんにゃくなどの柔らかいものに刺したりして供養をする。

各地の社寺で行われているが、主に淡島神社または淡島神を祀る堂がある寺院で行われる。東京都江東区にある浅草寺境内の淡島堂、和歌山県和歌山市の淡嶋神社などが有名である。

2月8日は「御事始め」の日であり、農作業や裁縫は休み、それから一年の作業が始まる。12月8日は「御事納め」の日で、農作業など一年の作業が終わる。

針供養の日付は、一般的には2月8日であるが、関西地方や九州地方では12月8日が一般的で、また、寺や神社によって日付が異なる場合がある。

鉄の針が大量生産されるようになったのは室町時代のことであり、和歌山の淡島信仰と結びついた針供養の風習が、各地をまわる淡島願人(あわしまがんにん)を通じて日本全国に広まったのは江戸時代中期以降のことである。

雑学ネタ帳より

調べてみますと八代にも淡島神社はあります。

高島町の高島公園そばに淡島神社があります。

八代連絡帳より

1981年(昭和56年)、日本政府が北方領土の返還運動の推進と、国民の関心と理解を深めることを目的に閣議決定にて制定。

北方領土は現在ロシア連邦が実効支配している国後島・択捉島・歯舞諸島・色丹島の4島を指し、記念日の日付は日本(江戸幕府)とロシア(帝政ロシア)で最初に国境の取り決めを行った、1855年(安政元年)の「日露和親条約」の締結日(新暦)に由来する。

伊豆の下田において調印されたこの条約の正式名称は「日本国魯西亜国通好条約」で、「日魯通好条約」「下田条約」とも呼ばれ、当時の日本では「日魯和親条約」と表記していた。この条約では北方領土が日本の領土として認められていた。

毎年「北方領土返還要求全国大会」が東京で開催されるほか、この日を中心に全国各地で講演会や研修会、パネル展、返還実現のための署名活動など様々な取り組みが行われている。

雑学ネタ帳より

千島列島、樺太島 日本とロシア領の移り変わり

●1855年

下田条約により択捉島より南は日本領。それより北はロシア領となる。樺太島に関しては、双方の主張が折り合わず、両国の雑居地に。

●1875年

千島樺太条約により樺太はロシア領に。千島列島は日本の領土になる。

●1904年

ポーツマス条約により樺太島の南半分も日本の領土になる。

●1941年

太平洋戦争

日ソ中立条約

●1945年4月5日

ソ連が日ソ中立条約の不延長を通告

●1945年8月8日

ソ連が日本に宣戦布告

●1945年8月14日

日本はポツダム宣言を受理し無条件降伏

●1945年8月28日

ソ連が択捉島に上陸

●1945年9月1日

ソ連が国後島、色丹島に上陸

●1945年9月3日

歯舞諸島に侵攻

※この領土問題、日本とロシアだけの問題ではなくアメリカなどの国も絡んで今日の状態になっているので返還には時間がかかりそう。

北方領土は現在ロシア連邦が実効支配している国後島・択捉島・歯舞諸島・色丹島の4島を指し、記念日の日付は日本(江戸幕府)とロシア(帝政ロシア)で最初に国境の取り決めを行った、1855年(安政元年)の「日露和親条約」の締結日(新暦)に由来する。

伊豆の下田において調印されたこの条約の正式名称は「日本国魯西亜国通好条約」で、「日魯通好条約」「下田条約」とも呼ばれ、当時の日本では「日魯和親条約」と表記していた。この条約では北方領土が日本の領土として認められていた。

毎年「北方領土返還要求全国大会」が東京で開催されるほか、この日を中心に全国各地で講演会や研修会、パネル展、返還実現のための署名活動など様々な取り組みが行われている。

雑学ネタ帳より

千島列島、樺太島 日本とロシア領の移り変わり

●1855年

下田条約により択捉島より南は日本領。それより北はロシア領となる。樺太島に関しては、双方の主張が折り合わず、両国の雑居地に。

●1875年

千島樺太条約により樺太はロシア領に。千島列島は日本の領土になる。

●1904年

ポーツマス条約により樺太島の南半分も日本の領土になる。

●1941年

太平洋戦争

日ソ中立条約

●1945年4月5日

ソ連が日ソ中立条約の不延長を通告

●1945年8月8日

ソ連が日本に宣戦布告

●1945年8月14日

日本はポツダム宣言を受理し無条件降伏

●1945年8月28日

ソ連が択捉島に上陸

●1945年9月1日

ソ連が国後島、色丹島に上陸

●1945年9月3日

歯舞諸島に侵攻

※この領土問題、日本とロシアだけの問題ではなくアメリカなどの国も絡んで今日の状態になっているので返還には時間がかかりそう。

文字使用がいつ頃の時代からなのかこの問題の解明は確実な証拠になるものの発見が無くてなかなか進まない。硯の出土があちこちの遺跡で見つかっているので弥生時代にはそれなりに使われていたらしいという程度しかわからない。そんな中、松江の和田山遺跡から硯の裏側に文字らしき図形が見つかったという。

比叡山の横川(よかわ)の僧坊の前の柿の木を切って薪(たきぎ)にしていた若い僧、切り出した木片に奇妙な黒ずみがあるのを見つけた。高僧に見せると黒ずみは「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と読める。木片はやがて後白河院(ごしらかわいん)に献上された▲横川は浄土教の祖である源信(げんしん)が阿弥陀仏に帰依して「往(おう)生(じょう)要(よう)集(しゅう)」を著した地で、この奇譚(きたん)は鎌倉時代の説話集「今物語」にある。さて木の中の文字は阿弥陀仏の霊験なのか、それとも虫食いか何かの跡を無理やり文字に見立てたのか▲こちらも日本最古の文字なのか、それとも単なる何かの汚れか、大いに気になる弥生時代の黒ずみである。松江市の田和山遺跡から出土したすずりと見られる8センチ角の板状の石製品、その裏側にあった二つの図形が論争を呼んでいる▲先日の報道によれば、福岡県の研究グループは漢字の「子」と「戌」だという見方を示している。写真を見ればなるほどとも思うが、これが文字とすれば従来の国内最古の文字確認例を200~300年もさかのぼる大発見となる▲近年は弥生時代の遺跡からすずりの出土も相次ぎ、当時すでに文字が使われていたという見方が強まっていた。ただし図形を赤外線撮影で調べると、墨で書いたものではなさそうだともいう。文字かどうかは今後の論議に委ねられた▲仮に文字ならすずりの持ち主の名とも考えられ、すでに所有意識のあったことに注目する専門家もいる。もしかしたら弥生の子戌さん、自分のいたずら書きが起こした論争を泉下(せんか)で笑っているかもしれない。

毎日新聞「余禄」2020年2月5日より

田和山遺跡

田和山遺跡(たわやまいせき)は、島根県松江市にある弥生時代の遺跡。国の史跡に指定されている。

1997年から2000年にかけて、松江市立病院の建設に伴って発掘調査された結果、丘陵尾根に掘られた弥生時代前期末~中期後半の三重の環濠が検出された。弥生時代の環濠集落は、通常、環濠内部に住居跡などが配置されるが、田和山遺跡の狭小な環濠内部は建物跡が2棟検出されたのみで、それ以外の建物跡は環濠の周辺から検出された。そのため、なぜこれだけ膨大な労働力を投下して環濠を掘削したのか、環濠内部には何があったのかが謎とされ、遺跡の性格・位置付けが問題とされた。

環濠内からは、つぶて石や石鏃が出土しており、弥生時代の戦争を物語る山城ではないかという説、祭祀の拠点であったという説、環濠内部に銅鐸などの青銅祭器が保管してあったのではといった想像も提唱された。そのほか、弥生時代の遺跡では極めて珍しく硯の出土も認められている(他例は福岡県糸島市の三雲・井原遺跡で知られる)。

2001年、国の史跡に指定。現在は、市立病院に隣接する遺跡公園として整備され、地元のボランティアグループによって活用がはかられている。

遺跡の山頂部からは、宍道湖や松江市街、茶臼山、大山などが一望でき、大変眺望が良いロケーションにある。

所在地

松江市乃白町(のしらちょう)

Wikipediaより

比叡山の横川(よかわ)の僧坊の前の柿の木を切って薪(たきぎ)にしていた若い僧、切り出した木片に奇妙な黒ずみがあるのを見つけた。高僧に見せると黒ずみは「南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)」と読める。木片はやがて後白河院(ごしらかわいん)に献上された▲横川は浄土教の祖である源信(げんしん)が阿弥陀仏に帰依して「往(おう)生(じょう)要(よう)集(しゅう)」を著した地で、この奇譚(きたん)は鎌倉時代の説話集「今物語」にある。さて木の中の文字は阿弥陀仏の霊験なのか、それとも虫食いか何かの跡を無理やり文字に見立てたのか▲こちらも日本最古の文字なのか、それとも単なる何かの汚れか、大いに気になる弥生時代の黒ずみである。松江市の田和山遺跡から出土したすずりと見られる8センチ角の板状の石製品、その裏側にあった二つの図形が論争を呼んでいる▲先日の報道によれば、福岡県の研究グループは漢字の「子」と「戌」だという見方を示している。写真を見ればなるほどとも思うが、これが文字とすれば従来の国内最古の文字確認例を200~300年もさかのぼる大発見となる▲近年は弥生時代の遺跡からすずりの出土も相次ぎ、当時すでに文字が使われていたという見方が強まっていた。ただし図形を赤外線撮影で調べると、墨で書いたものではなさそうだともいう。文字かどうかは今後の論議に委ねられた▲仮に文字ならすずりの持ち主の名とも考えられ、すでに所有意識のあったことに注目する専門家もいる。もしかしたら弥生の子戌さん、自分のいたずら書きが起こした論争を泉下(せんか)で笑っているかもしれない。

毎日新聞「余禄」2020年2月5日より

田和山遺跡

田和山遺跡(たわやまいせき)は、島根県松江市にある弥生時代の遺跡。国の史跡に指定されている。

1997年から2000年にかけて、松江市立病院の建設に伴って発掘調査された結果、丘陵尾根に掘られた弥生時代前期末~中期後半の三重の環濠が検出された。弥生時代の環濠集落は、通常、環濠内部に住居跡などが配置されるが、田和山遺跡の狭小な環濠内部は建物跡が2棟検出されたのみで、それ以外の建物跡は環濠の周辺から検出された。そのため、なぜこれだけ膨大な労働力を投下して環濠を掘削したのか、環濠内部には何があったのかが謎とされ、遺跡の性格・位置付けが問題とされた。

環濠内からは、つぶて石や石鏃が出土しており、弥生時代の戦争を物語る山城ではないかという説、祭祀の拠点であったという説、環濠内部に銅鐸などの青銅祭器が保管してあったのではといった想像も提唱された。そのほか、弥生時代の遺跡では極めて珍しく硯の出土も認められている(他例は福岡県糸島市の三雲・井原遺跡で知られる)。

2001年、国の史跡に指定。現在は、市立病院に隣接する遺跡公園として整備され、地元のボランティアグループによって活用がはかられている。

遺跡の山頂部からは、宍道湖や松江市街、茶臼山、大山などが一望でき、大変眺望が良いロケーションにある。

所在地

松江市乃白町(のしらちょう)

Wikipediaより

2月の活動は松橋町内田地区を中心とした竹葉石の見学と来年度の活動計画の話し合いについてが主な議題です。

今回の参加者は24名、くまもと大地の成り立ちの活動は偶数月・第一日曜日に開催されています。

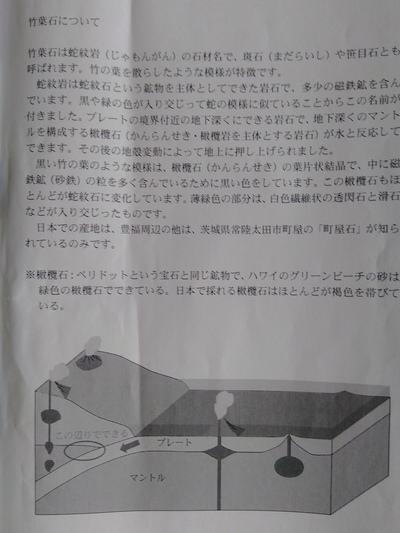

竹葉石について

竹葉石は蛇紋岩の石材名で、斑石(まだらいし)や笹目石とも呼ばれます。竹の葉を散らしたような模様が特徴です。

蛇紋岩は蛇紋石という鉱物を主体としてできた岩石で、多少の磁鉄鉱を含んでいます。黒や緑の色が入り交じって蛇の模様に似ていることからこの名前が付きました。プレートの境界付近の地下深くに出来る岩石で、地下深くのマントルを構成する橄欖石(かんらんせき)の葉片状結晶で、中に磁鉄鉱(砂鉄)の粒を多く含んでいるために黒い色をしています。この橄欖石もほとんどが邪紋石に変化しています。薄緑色の部分は、白色繊維状の透閃石と滑石などが入り混じったものです。日本での産地は豊福周辺の他は、茨城県常陸太田市町屋の「町屋石」が知られているのみです。

※橄欖石:ベリドットという宝石と同じ鉱物で、ハワイのグリンビーチの砂は緑色の橄欖石でできている。日本では取れる橄欖石はほとんどが褐色を帯びている。

上記は廣田女史から頂いたレシピより、川路先生からは国会議事堂の暖炉に松橋産の竹葉石が使用されていることも付則として学びました。

またこの松橋町付近では竹葉石を石碑に使ったものもいくつか見受けることができます。

博物館ネットワークセンターにも建物右横に建てられている「白曙の隈」という石碑には竹葉石が使われています。

本年度(2020)の計画は・・

4月5日 阿蘇外輪山 本谷越(輝石採取) 9:00グランメッセB駐車場集合※山歩きできる用意

6月7日 山鹿市菊鹿町 相良層(湖の堆積物)

8月2日 阿蘇郡小国 杖立近くの山甲川(山甲川流紋岩)

10月4日 人吉市 そろばん玉石、加久藤火砕流堆積物、阿多火砕流堆積物

12月6日 佐賀県唐津市 高島の玄武岩(カンラン岩を捕獲する) 七ツ釜他

2月7日 宇城市松橋町 白岩山登山(カルスト地形、竹葉石、他)※山歩きできる用意

立春 (りっしゅん) 2/4頃

正月節 八節

太陽視黄経 315 度

春の気たつを以て也(暦便覧)

この日から立夏の前日までが春。まだ寒さの厳しい時期ではあるが日脚は徐々に伸び、九州や太平洋側の暖かい地方では梅が咲き始める頃である。

2月4日頃(2020年は2月4日)。および雨水までの期間。旧暦の正月の節。

太陽黄径315度

大寒から数えて15日目頃。

旧暦ではこの日がが1年の始めとされていたため、決まり事や季節の節目はこの日が起点になっています。八十八夜、二百十日、二百二十日も立春から数えます。

冬至と春分の真ん中で、まだまだ寒いですが、暦の上では旧冬と新春の境い目にあたり、この日から春になります。梅の花が咲き始め、徐々に暖かくなり、春の始まりとなります。

立春の早朝、禅寺では、入口に「立春大吉」と書いた紙札を貼る習慣があります。厄除けとして、家の鬼門にこの紙札を貼るご家庭もあります。

「寒中見舞い」は立春の前日まで。以降は「余寒見舞い」(2月下旬頃まで)になります。

こよみのページ・日本の行事・暦より

節分の意味も知らずに豆まきの日と思っていました。

節分という漢字を見て考えればもう少しましな考えも浮かんだと今頃思います。

立春の前の日(2020年は2月3日)。

本来、節分というのは季節の変わり目にあたる立春・立夏・立秋・立冬の前の日のことを指します。

旧暦では立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されていましたので、節分といえば、一般的に立春の前の日を示すようになりました。立春を新年とすると、節分は大晦日にあたります。そのため、現在でも節分のことを「年越し」という地方もあります。

※旧暦の元日は立春の頃で、立春の日とは限りません。

節分に行われる豆まきは、宮中行事の追儺(ついな)と寺社が邪気を祓うために節分に行っていた豆打ちの儀式が合わさったものといわれています。

※豆まきの時「鬼は外。福は内」と唱えますが、浅草寺では、観音様の前に鬼はいないということから「千秋万歳福は内(せんしゅうばんざいふくはうち)」といいます。他にも「鬼は外」と唱えない寺・神社・地域があります。

日本の行事・暦より

節分という漢字を見て考えればもう少しましな考えも浮かんだと今頃思います。

立春の前の日(2020年は2月3日)。

本来、節分というのは季節の変わり目にあたる立春・立夏・立秋・立冬の前の日のことを指します。

旧暦では立春の頃が一年の始めとされ、最も重要視されていましたので、節分といえば、一般的に立春の前の日を示すようになりました。立春を新年とすると、節分は大晦日にあたります。そのため、現在でも節分のことを「年越し」という地方もあります。

※旧暦の元日は立春の頃で、立春の日とは限りません。

節分に行われる豆まきは、宮中行事の追儺(ついな)と寺社が邪気を祓うために節分に行っていた豆打ちの儀式が合わさったものといわれています。

※豆まきの時「鬼は外。福は内」と唱えますが、浅草寺では、観音様の前に鬼はいないということから「千秋万歳福は内(せんしゅうばんざいふくはうち)」といいます。他にも「鬼は外」と唱えない寺・神社・地域があります。

日本の行事・暦より

色々考えて記念日を作る方がおられるんですね。

ありがとう。

「こどもの日」や「敬老の日」があるのに「夫婦の日」がないのは残念と、株式会社OS司会センター代表の末広幸子氏が、1987年(昭和62年)2月2日に制定。

日付は「ふう(2)ふ(2)」(夫婦)と読む語呂合わせから。この日、「夫婦の日の集い」イベントが実施され、自作の『夫婦賛歌』の曲を披露するなどの活動を行っている。「Couples Day」として国際的にも定着させて、仲の良い夫婦を増やすことが目的。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

毎月22日は「夫婦の日」、4月22日は「よい夫婦の日」、11月22日は「いい夫婦の日」、11月23日は「いい夫妻の日」となっている。

雑学ネタ帳より

ありがとう。

「こどもの日」や「敬老の日」があるのに「夫婦の日」がないのは残念と、株式会社OS司会センター代表の末広幸子氏が、1987年(昭和62年)2月2日に制定。

日付は「ふう(2)ふ(2)」(夫婦)と読む語呂合わせから。この日、「夫婦の日の集い」イベントが実施され、自作の『夫婦賛歌』の曲を披露するなどの活動を行っている。「Couples Day」として国際的にも定着させて、仲の良い夫婦を増やすことが目的。記念日は一般社団法人・日本記念日協会により認定・登録された。

毎月22日は「夫婦の日」、4月22日は「よい夫婦の日」、11月22日は「いい夫婦の日」、11月23日は「いい夫妻の日」となっている。

雑学ネタ帳より

今日から二月、旧暦での和風月名は「如月」です。

●如月

寒さ のために更に着物を重ねて着るので「衣更着」という説があります。

季節:初春(しょしゅん) ※立春から啓蟄の前日まで。

※旧暦月の和風月名と由来について。

1月

睦月(むつき)

正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。

2月

如月(きさらぎ)

衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

3月

弥生(やよい)

木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

4月

卯月(うづき)

卯の花の月。

5月

皐月(さつき)

早月(さつき)とも言う。早苗(さなえ)を植える月。

6月

水無月

(みなづき、みなつき)

水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。

7月

文月

(ふみづき、ふづき)

稲の穂が実る月(穂含月:ほふみづき)

8月

葉月

(はづき、はつき)

木々の葉落ち月(はおちづき)。

9月

長月

(ながつき、ながづき)

夜長月(よながづき)。

10月

神無月(かんなづき)

神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。

11月

霜月(しもつき)

霜の降る月。

12月

師走(しわす)

師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。

日本の行事・暦より

●如月

寒さ のために更に着物を重ねて着るので「衣更着」という説があります。

季節:初春(しょしゅん) ※立春から啓蟄の前日まで。

※旧暦月の和風月名と由来について。

1月

睦月(むつき)

正月に親類一同が集まる、睦び(親しくする)の月。

2月

如月(きさらぎ)

衣更着(きさらぎ)とも言う。まだ寒さが残っていて、衣を重ね着する(更に着る)月。

3月

弥生(やよい)

木草弥生い茂る(きくさいやおいしげる、草木が生い茂る)月。

4月

卯月(うづき)

卯の花の月。

5月

皐月(さつき)

早月(さつき)とも言う。早苗(さなえ)を植える月。

6月

水無月

(みなづき、みなつき)

水の月(「無」は「の」を意味する)で、田に水を引く月の意と言われる。

7月

文月

(ふみづき、ふづき)

稲の穂が実る月(穂含月:ほふみづき)

8月

葉月

(はづき、はつき)

木々の葉落ち月(はおちづき)。

9月

長月

(ながつき、ながづき)

夜長月(よながづき)。

10月

神無月(かんなづき)

神の月(「無」は「の」を意味する)の意味。全国の神々が出雲大社に集まり、各地の神々が留守になる月という説などもある。

11月

霜月(しもつき)

霜の降る月。

12月

師走(しわす)

師匠といえども趨走(すうそう、走り回る)する月。

日本の行事・暦より